缘起

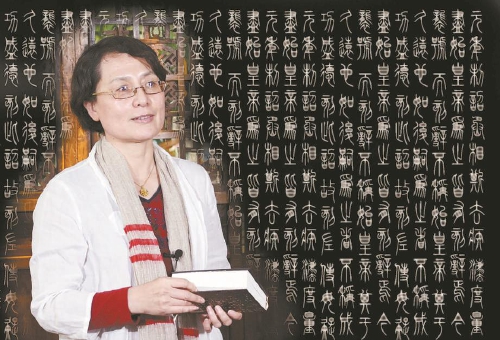

大多数人了解李雪梅及其从事的法律碑刻研究,主要通过两本书,一是社会科学文献出版社2009年出版的《碑刻法律史料考》,一是中华书局2015年出版的《法制“镂之金石”传统与明清碑禁体系》。前者在2011年获第二届中国法律文化研究成果奖一等奖,2012年获第四届钱端升法学研究成果奖一等奖;后者在2014年入选国家社科基金文库,2017年荣获第七届吴玉章人文社会科学优秀奖、北京市第十四届哲学社会科学成果奖一等奖。

为什么会选择法律碑刻这个“冷门”方向,《法制“镂之金石”传统与明清碑禁体系》一书的后记是这么写的:

本书是对我近五年碑刻法制史料研究的一个总结,但与金石的不解之缘已经历了不算短的年头。

25年前我曾陆续收藏了些古代铜镜和青铜器,但对有“黑老虎”之称的历代碑拓尚敬而远之。本科、硕士的法学背景,令我对中国古代的法律颇为关注,而博士阶段对收藏文化尤其是藏书文化的研究,又使研究的视野得到扩展,中国古代法律文化的多样化载体为自己的研究提供了选择途径。自1998年调入中国政法大学法律古籍整理研究所,很快确定以碑刻法律史料为自己的研究方向。此后结缘于碑石,心无旁骛。

本书附录二“近五年访碑博物之旅时地记”记录了这五年的访碑历程。它们看起来只是简略的时间和地点,但对我而言,却是一个个内容丰富的文件夹的链接,里面有真实饱满的细节,可以让过往重现。

因课题研究之故,近两年来,沉寂于内心的“金石”收藏热情被再度点燃。“金”专注于少有人问津的历代铜权,“石”则致力于法律史料碑、公文碑之原石旧拓,目标是可以形成一个小型的金石法律史料展。

本书前两章所配金石图片,多摄自博物馆、碑林等公共收藏机构,拍摄时间以近10年为主。随着收藏渐丰,也期待着在下一阶段的研究中,私藏能发挥应有的作用,期待着自藏自拓的金石铭刻能与更多同行分享。

这段写于5年前的文字,交代了她的研究兴趣的选定和坚持。现在,她的研究目标更明确坚定。中国古代法律史料载体类型丰富,之所以选定石刻,是因为相比于甲骨、青铜、简牍等,石刻具有持续时间长、使用范围广、地域跨度大等特点。由于以往对石刻的研究侧重于书法角度,从法律角度关注者并不多。因此,李雪梅教授决定挖掘这里面的“法律宝藏”,从法律史角度对石刻文献进行系统整理和研究。

访碑

与大多数研究古代法律的学者不同的是,李雪梅所从事的法律碑刻研究不单纯是在书斋中完成的,不间断的行走、访碑、调查,在她的研究中不可或缺。与之前的“独行侠”般的行走、访碑不同的是,从2014年,她开始带领学生一起行走。毕竟,经过十几年的积累,李雪梅对古代法律碑刻的整理和研究,已经初具规模。

中国古代法律碑刻历经2000余年的发展,既有迭经记载的传世之作,也有新近面世的古刻残篇,形式多样,内涵丰富,与国家行政运转、社会治理、秩序构建、权益保护等紧密关联,是了解中国古代治国理政及法律实施的珍贵原生史料。

随着对石刻法律文献整理研究的深入,手中积累的资料也逐渐厚重,而搜集碑石资料的方式也由拍摄照片扩展到丈量尺寸、绘制图示等等。这数以千万计的资料来之不易,充分体现其价值已非一人之力能够完成。因此通过研读班相聚同好,培养有志者,方能更好地揭示碑刻的价值,扩展石刻法律文献研究的影响力。

发布于中国政法大学法律古籍整理研究所微信公众号2017年12月4日的第四期“碑石课堂”上的《足迹:访碑探古时地记(2014-2017)》中说道:

四年,1460个日子,有五分之一的时间,我们不是在访古,就是在去探古访碑的路上。

四年间,我们有效的访碑天数为225天,如果加上往返路程所耗时间,当不少于300天,其中师生同行者有91天。

四年间,我们一同走过的地方,既有国宝汇萃、碑石累累的博物馆、碑林,也有舟车罕至的荒野山林。师生们的共同经历,那一点一滴的苦与乐,无论是被拒之门外的尴尬、寻而不得的失落、酷暑严寒中的凝望,还是苦口婆心的成功、不期而遇的惊喜、徜徉碑林的酣畅,换来的是海量的第一手资料,也锻造了我们更为“通达”的平常心。

寻觅碑石,解读碑石,已成为我们生活的一部分。四年,无数次的“一眼千年”,使我们对法律碑刻的真实面貌,有了真切的认知。而讲述它们往事今生,需要更多的四年时光。

对李雪梅和她的学生们而言,每一次访碑探古之旅,都是充盈着艰辛和快乐,这甚至成为她们“碑石课堂”的招牌活动。她带学生访碑调查的内容包括:碑石原立地点、移动情况、现存地点;关联碑刻状况;碑石尺寸、形制;碑身(包括碑阳、碑阴及碑侧)文字;碑额、碑衔、题款、署名、纪时、书体、符号、印押、界格、平阙;字迹可识别程度;碑文著录研究情况;周围居民对碑石的熟悉、认可度;等等。出行所必备工具包括相机,电池,纸笔,卷尺,拓碑工具,水、干粮。

对于所见所藏,无论是珍藏于博物馆的名碑佳石,还是散落荒野的残简断篇,她们无不深怀敬意,珍惜爱护。正是基于历代遗存的为数庞大的碑石铭刻,让当代人有幸看到中国古代法制传承的别样风景。

分享

2017年4月25日,全国首个法律碑刻拓片的专题展,“碑石逸韵——古代法律碑刻拓片展”在中国政法大学昌平校区拉开帷幕。

此次展出的法律碑刻拓片均由李雪梅教授提供。受制于展示空间,也因是首次尝试,特精选了自汉以来主要朝代的近30种拓片和刻石,以大体反映中国古代法律碑刻的源远流长和形式特征。此次展品的特殊性在于,其中14种为师生亲手摹拓,有些具有重要研究价值的碑文系首次公开。

问及为什么要去习拓,李雪梅回答:我们是“被逼上梁山”。因为各种法律碑、公文碑拓片,由于它们缺乏艺术价值和重大历史价值,没有形成稳定的市场,没有购买渠道;而各大图书馆收藏的碑拓,想一睹真容难于上青天;拍照复制拓片手续烦琐,价格高昂;而我们所看到的碑刻文献整理成果,缺漏错讹比比皆是,需根据原碑、原拓进行校核。这逼得我们自力更生,建立我们自己的资料系统。4年多时间,我们搜集了数百份历代法律碑拓,其中约一半为师生亲自摹拓。每一张拓片都凝聚着师生汗水辛劳,都无比珍贵。

当时展出的不过是她们藏品的二十分之一。但就是这样一个小规模的展览,仍是独一无二的,这是有史以来首次以法律碑刻为主题的公开展览。

与拓片展匹配的背景展区,是对“碑石课堂”的图文介绍。自2014年以来,李雪梅教授组织中国政法大学石刻法律文献研读班的师生,十数次深入古迹遗址、田野荒丘,对重要法律碑石,以拍摄、绘图、摹拓等方式,建立起完备的第一手史料系统。非专业的“拓工”师生,冒酷暑严寒,忍风沙雾霾,感碑石冷暖。日复一日与碑石摩挲,培养了师生们脚踏实地的作风和审读碑石的独到视野。每每专注于碑石,便是采纳地气、忘却浮华的静好时光。

在访碑师生的眼里,每一通碑石,都承载着立碑者的法律诉求。在漫长的历史中,一通法律碑刻或许微不足道,当它们以拓片、照片等立体的方式积少成多,所凝聚的,便是耐人寻味的法制传统。

持续15天的展览大获成功,“碑石课堂”也声名鹊起,人民网、光明网、法制网和《法制日报》都作了相关报道。

通过法律碑拓展览,让小众、冷门和专业性强的古代法律文献整理研究,在学校和社会层面得到传播,让古籍所坚持的特色教学方式——“碑石课堂”,在校园中扎根,2017年被评为中国政法大学“十佳校园文化品牌”。

提升

在首次展览成功举办时,她们就期望在不久的将来,接续推出古代公文碑、讼案碑、规章碑等专题拓片展。

2018年,李雪梅的研究团队将法律碑刻整理研究的主题定为公文碑。新策划的展览,也聚焦于公文碑拓。较之不可移动的古代碑石,碑拓是便于收藏、展示和研究的珍贵一手史料。当下,明代以前的纸质公文难得一见,而存世的唐宋金元公文碑却有相当数量。经过数年的努力,学术团队在致力于法律碑刻整理研究的同时,也尽心于碑刻拓片收藏,并形成了公文碑、讼案碑、契证碑、规章碑、示禁碑等系列专题。这些来之不易的珍贵史料,是“碑石课堂”研习活动的根基,也是传播中国传统法律文化的媒介,只是它们的重要性,还远远未被充分重视。

2018年11月23日布展完毕,11月27日,“昭昭千载——中国古代公文碑拓片展”开展仪式在中国政法大学昌平校区逸夫楼文化艺术展厅顺利举行。此次展览既是2017年《碑石逸韵——古代法律碑刻拓片展》的延续,也是一次提升。2017年春季展有30件展品,此次展览不仅展品数量增多,展览方式也有所创新。49件主导展品包括旧拓、新拓,墨拓、蜡拓,整幅拓本、册页;辅助展品有巨型吊幔、“公文碑之路”、拓碑视频、碑石课堂活动背景等。此次展览主题更鲜明,聚焦于中国古代公文碑的发展演变,以年代划分,包括东汉3种、魏晋4种、唐五代3种、宋6种、金4种、蒙元11种、明代14种、清代3种、民国1种,其中汉魏、唐宋、元明是公文碑展品数量多、特色鲜明的时期。

自布展以来,主办方展开了系列公益活动:11月24日下午“石刻文献与中国古代治国理政”学术研讨会的近40位师生到展厅研习;11月27日开展式后的传拓演示;12月2日北京高校师生联合观展习拓活动;展览期间每周一、三、五中午12:30的展览预约讲解服务……都传达着展览主办者秉持的弘扬中华法律文化、分享珍稀学术资源的理念。

石碑刻录历史,我们也活在后人的历史中;李雪梅和她的学生们如星星之火,点亮零落的法律碑刻文化,他们的匠心与赤诚,也篆刻在后人的口碑中。